愛犬と過ごす時間はかけがえのないものですが、中には飼い主さんが外出するたびに激しく吠えたり、物を破壊したり、トイレを失敗したりする犬がいます。

もしかしたら、それは「分離不安症」かもしれません。

「分離不安症」は、飼い主さんと離れることに対して犬が強い不安を感じ、様々な問題行動を引き起こす心の病気です。

今回は、この分離不安症について、その症状から具体的な対策、そして愛犬との接し方までを詳しく解説します。

犬の分離不安症とは?

分離不安症とは、愛着のある飼い主さんや特定の家族と離れることに対して、犬が過度な不安やストレスを感じる精神的な状態を指します。

いわば、人間でいうところの「パニック障害」や「不安障害」に近い症状が犬に現れるものと考えると良いでしょう。

通常、犬は群れで生活する動物であり、一人でいることに本能的な不安を感じやすい生き物です。

しかし、分離不安症の犬は、その不安が常軌を逸したレベルにまで高まり、具体的な問題行動として現れてしまいます。

「しつけができていないから」と誤解されがちですが、分離不安症はしつけの問題ではなく、犬が抱える深刻なストレスが原因で発症します。

そのため、叱ったり罰を与えたりするだけでは改善せず、むしろ症状を悪化させてしまう可能性もあります。

分離不安症は、子犬の頃に社会化が不十分だったり、過去に寂しい思いをした経験がある犬に多く見られますが、環境の変化(引っ越し、家族構成の変化など)や、飼い主さんとの過剰な触れ合いが原因となることもあります。

遺伝的な傾向や性格も影響する分離不安症

分離不安症の発症には、遺伝的な素因や犬の生まれ持った性格も大きく関係していると言われています。

特定の犬種では、分離不安症になりやすい傾向があることが報告されていますし、同じ犬種でも個体差があります。

分離不安症になりやすいとされる犬種

すべての犬種が分離不安症になる可能性を秘めていますが、特に以下のような犬種は、その傾向がやや高いと言われています。

- トイ・プードル:賢く、飼い主との強い絆を築く傾向があるため、依存心が高まることがあります。

- シェットランド・シープドッグ(シェルティ):感受性が豊かで、環境の変化や飼い主の不在に敏感に反応することがあります。

- ジャーマン・シェパード・ドッグ:忠実で、特定の人に非常に強い愛着を持つ傾向があるため、その人との分離に強く反応する場合があります。

- ボーダー・コリー:非常に賢く活動的で、精神的な刺激や十分な運動が不足すると、ストレスから問題行動につながることがあります。

- 柴犬:独立心が強い一方で、特定の人への執着を見せることもあり、繊細な一面を持つ個体もいます。

これらの犬種を飼っているからといって必ず分離不安症になるわけではありませんが、傾向として知っておくことで、より早期の予防や対処に繋がるでしょう。

犬の性格や行動パターンにも、分離不安症になりやすい傾向が見られます。

以下のチェック項目に当てはまるものが多い場合、分離不安症のリスクが高いかもしれません。

- 常に飼い主のそばにいたがる:部屋の移動も常に後を追い、姿が見えなくなるとすぐに不安そうな声を出したり、探し回ったりする。

- 過剰なスキンシップを求める:触れ合いが途切れると、鼻でつんつんしたり、前足で催促したりする。

- 飼い主の外出準備に敏感に反応する:鍵を持つ、靴を履く、バッグを持つといった行動を見ただけで、ソワソワし始めたり、吠えたりする。

- 普段から物音や環境の変化に非常に敏感である:些細な物音にもビクビクしたり、知らない場所では極度に緊張したりする。

- 過去にトラウマがある:保護犬で前の飼い主との別れを経験している、子犬の時に独りぼっちになる時間が長かったなど。

- 遊びや散歩で十分にエネルギーを発散できていない:運動不足や精神的な刺激の不足がストレスの原因になることがある。

- 飼い主が在宅中もあまり自立した行動をしない:一人で静かに過ごす時間がほとんどなく、常に飼い主の動向を気にしている。

これらの項目に当てはまるからといって、すぐに分離不安症と診断されるわけではありませんが、愛犬の行動を注意深く観察するきっかけとして役立ててください。

分離不安症の一般的な症状

分離不安症の症状は多岐にわたりますが、主に飼い主さんが不在の時や、外出準備を始めた時に顕著に現れます。

愛犬に以下のような行動が見られる場合、分離不安症の可能性を疑ってみましょう。

破壊行動

- 物を噛む・壊す

-

家具、ドア枠、壁、クッション、飼い主さんの持ち物など、ありとあらゆるものを噛んだり破壊したりします。

特に、飼い主さんの匂いがついたものをターゲットにすることが多いです。

- 自傷行為

-

自分の体の一部(足先、尻尾など)を舐め続けたり、噛んだりして、毛が抜けたり皮膚炎を起こしたりすることもあります。

過剰な鳴き声

- 吠え続ける

-

飼い主さんの外出中、長時間にわたって吠え続けたり、遠吠えをしたりします。

近隣住民とのトラブルに発展することもあります。

- 唸る・クンクン鳴く

-

飼い主さんの姿が見えなくなると、不安から唸ったり、甲高くクンクンと鳴き続けたりします。

排泄の失敗

- 不適切な場所での排泄

-

普段はトイレのしつけができているにも関わらず、飼い主さんがいない間に家の中で排泄(おしっこやうんち)をしてしまいます。

これは、抗議行動やわざとやっているわけではなく、不安やストレスによる生理的な反応です。

その他の症状

- 過剰なよだれ:ストレスにより、口から多量のよだれを垂らすことがあります。

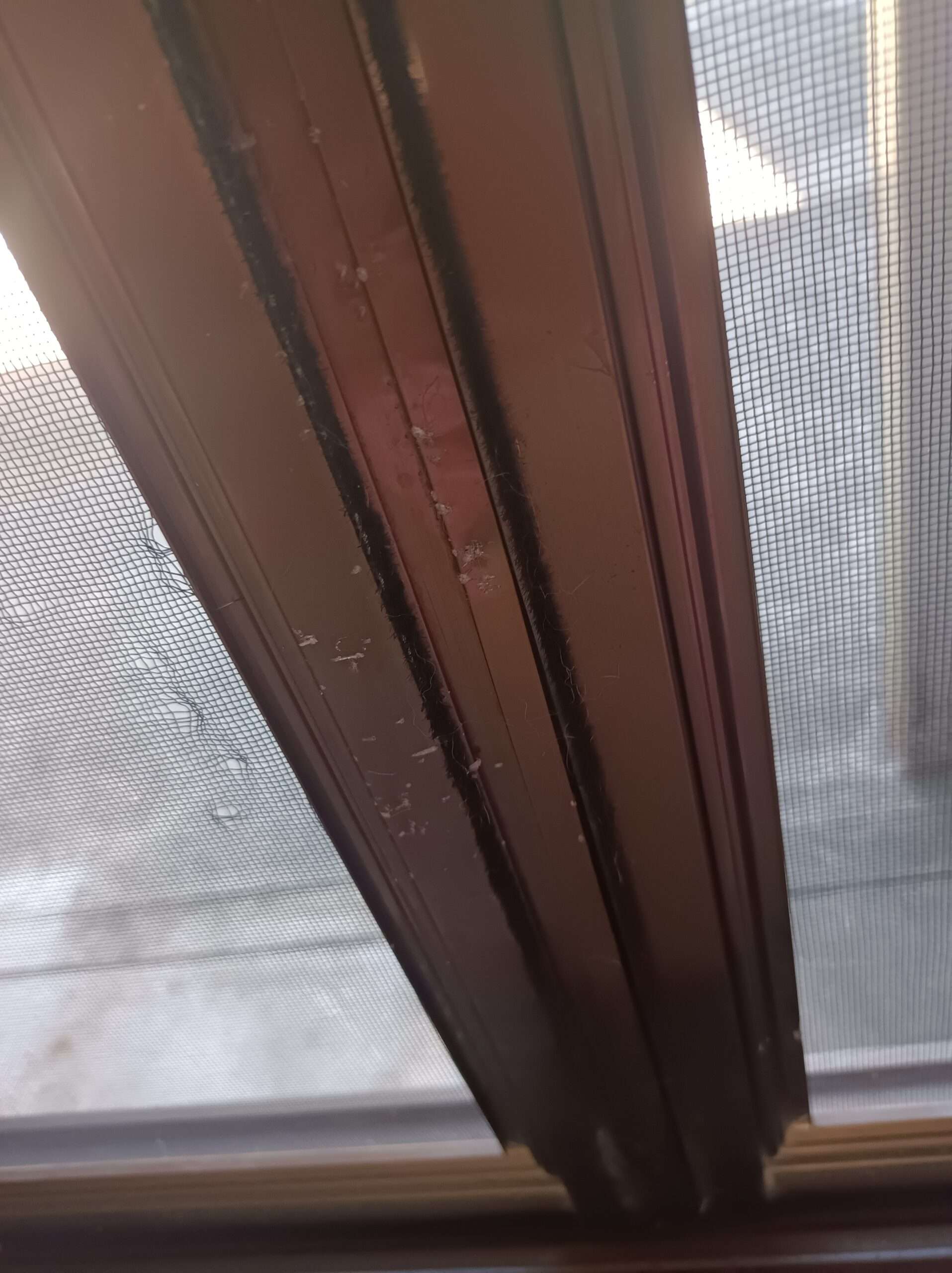

- 脱走を試みる:ドアをガリガリ引っ掻いたり、窓から脱走しようと試みたりすることもあります。

- 食欲不振・過食:ストレスから食欲がなくなったり、逆に過食になったりすることもあります。

- 無気力・抑うつ:飼い主さんがいない間、ほとんど動かずにじっとうずくまっていたり、まるで元気がないように見えることもあります。

- 過剰な興奮・喜び:飼い主さんが帰宅すると、まるで何日も会っていなかったかのように過剰に興奮し、飛び跳ねたり、おしっこを漏らしたりすることもあります。これは、長時間の不安が解消されたことによる反動です。

これらの症状は、一つだけでなく複数が組み合わさって現れることもあります。

愛犬の行動を注意深く観察し、もし当てはまる症状が見られるようであれば、分離不安症を疑ってみる必要があります。

分離不安症の対策と接し方(訓練)

分離不安症の対策には、時間と根気が必要ですが、適切なアプローチで訓練を重ねることで改善が見込めます。

以下に、具体的な対策と接し方、そして訓練のポイントをご紹介します。

飼い主さんとの関係性を見直す

分離不安症の犬は、飼い主さんへの依存心が非常に強い傾向があります。まずは、この依存心を少しずつ減らしていくことが重要です。

- 過度な触れ合いを控える:常にべったりとくっついている、寝る時も一緒、などの生活習慣を見直しましょう。犬が近づいてきた時だけ触るのではなく、飼い主さんが「今から撫でるね」というように、主導権を握る練習をします。

- 独立心を育む:犬に一人でいる時間や、飼い主さんが見ていないところで過ごす時間を与えるように意識します。例えば、お気に入りのおもちゃや、知育玩具を与えて、犬が一人で集中できる時間を作ってあげましょう。

- 帰宅時の対応:飼い主さんが帰宅した際、犬が興奮して飛びついてきても、すぐに反応しないようにします。興奮が落ち着いてから、穏やかに挨拶をするようにしましょう。これにより、「飼い主が帰ってきても大騒ぎする必要はない」と犬に教えます。

段階的なお留守番練習(段階的脱感作)

これが最も重要な訓練であり、時間をかけて少しずつ慣れさせていくことが大切です。

- 外出準備の練習

まずは、外出時にする行動(鍵を持つ、上着を着る、バッグを持つなど)を、実際には外出しないのに繰り返します。

これにより、これらの行動が必ずしも飼い主さんの外出に繋がるわけではないことを犬に理解させます。 - 数秒~数分間の短時間外出

ドアを開けてすぐに閉める、ゴミを捨てに行くだけ、郵便物を取りに行くだけなど、ごく短時間(数秒~数分)だけ家を出て、すぐに戻る練習を繰り返します。 - 時間を徐々に延ばす

犬が落ち着いていられる時間を見極めながら、外出時間を5分、10分、30分と少しずつ長くしていきます。

この際、成功体験を積み重ねることが重要なので、犬が不安になる前に帰宅することを心がけます。 - 留守番中の環境整備

- 安全で快適な場所:犬が安心して過ごせる安全な場所(クレート、ケージ、サークルなど)を用意し、そこが犬にとって「落ち着ける場所」であることを教えます。

クレートトレーニングは、分離不安症の犬にとって非常に有効な場合があります。 - 退屈しのぎのおもちゃ:長時間楽しめる知育玩具(コングにフードを詰めるなど)や、噛んでも安全なガムなどを用意し、留守番中の退屈をしのげるようにします。

- 安心できる音:静かな音楽やテレビをつけておくことで、外の騒音を遮断し、犬がリラックスできる環境を作ることも有効です。

- 安全で快適な場所:犬が安心して過ごせる安全な場所(クレート、ケージ、サークルなど)を用意し、そこが犬にとって「落ち着ける場所」であることを教えます。

環境エンリッチメントと運動

十分な運動と精神的な刺激は、犬のストレスを軽減し、分離不安症の改善に繋がります。

- 十分な運動:毎日の散歩や遊びを通して、犬のエネルギーを発散させ、心身ともに満足させることが大切です。特に、外出前には十分な運動をさせて、犬を疲れさせておくことで、留守番中にぐっすり眠りやすくなります。

- 知的活動:ノーズワーク(匂いを嗅いで物を探す遊び)や、おもちゃを使った頭を使う遊びを取り入れることで、犬の脳に適度な刺激を与え、精神的な満足感を得させます。

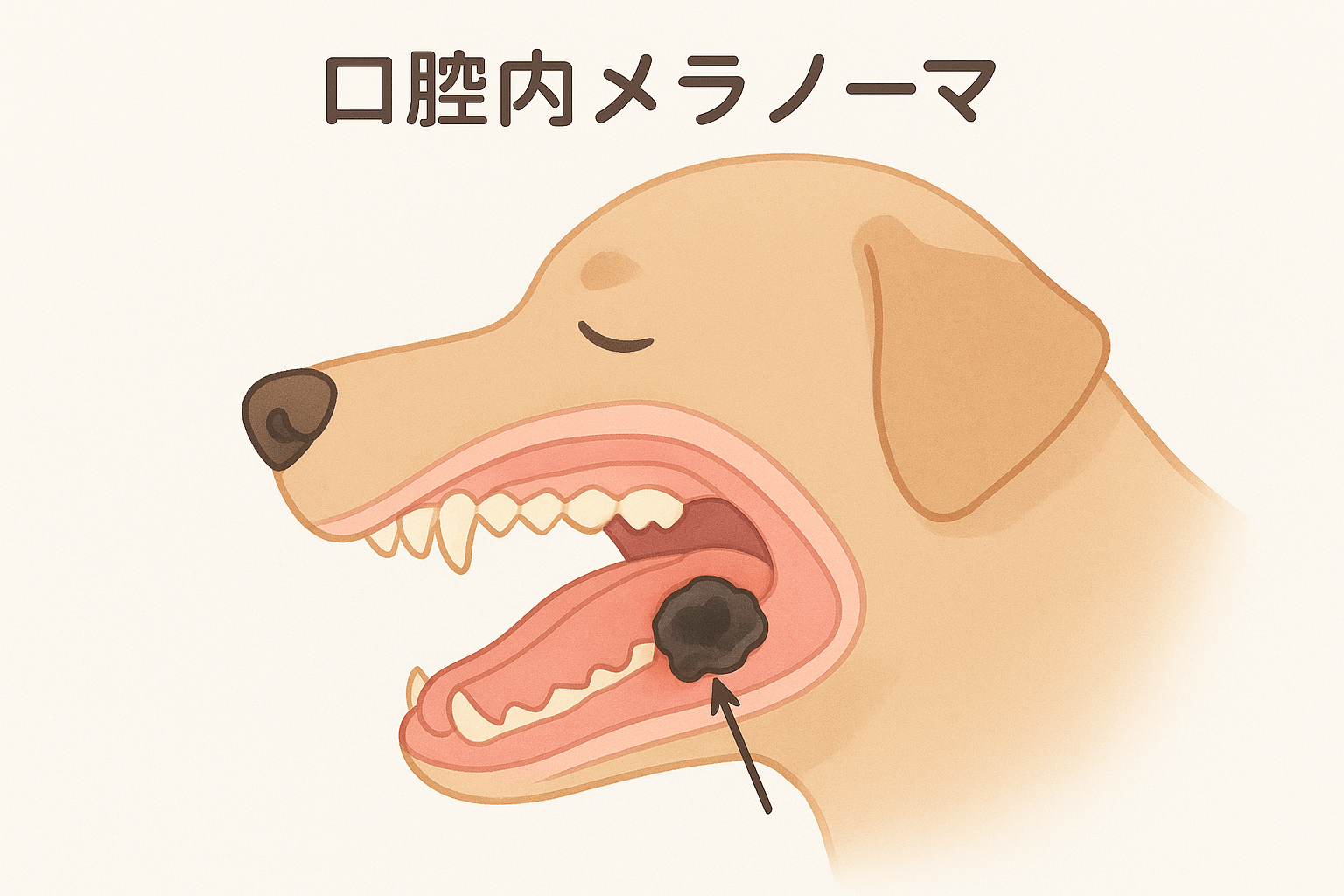

薬物療法や専門家のサポート

症状が重度な場合や、なかなか改善が見られない場合は、獣医師や動物行動学の専門家に相談することを強くお勧めします。

- 獣医師:必要に応じて、分離不安症を軽減するための薬(抗不安薬など)を処方してくれる場合があります。薬はあくまで対症療法であり、行動療法と並行して行うことで効果を発揮します。

- 動物行動学の専門家:分離不安症に特化した専門的なアドバイスや、個々の犬に合わせた訓練プランを提供してくれます。飼い主さん自身も、専門家から正しい知識と訓練方法を学ぶことで、より効果的な改善を目指せます。

飼い主さんの心構え

分離不安症の改善には、飼い主さんの理解と根気強い対応が不可欠です。

- 一喜一憂しない:改善には波があり、時に後戻りすることもあります。焦らず、一歩ずつ前に進むことを意識しましょう。

- ポジティブな声かけ:成功した小さな行動を大げさに褒めるなど、ポジティブな声かけを心がけましょう。

- 愛犬を叱らない:分離不安症による問題行動は、犬がわざとやっているわけではありません。叱ることは逆効果であり、犬の不安をさらに増大させてしまいます。

看板犬アルク:分離不安症との闘い

support of smileの看板犬、アルクも現在、深刻な分離不安症を抱えています。

上ノ加江地区の皆様には、アルクの度重なる脱走や無駄吠えで大変なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。

実は、アルクは子犬の頃から分離不安症の兆候を繰り返し見せていました。

分離不安症は遺伝的な要因でも発症しやすいことが研究で証明されており、私自身も「気を付けなければ」という思いは常にありました。

しかし、アルクが望むような飼い主とのつきっきりの生活は、現実的に限界があります。

家庭内の状況も、アルクの分離不安症を複雑にしています。

母は現在、認知症を患っており、犬への対応が難しくなっています。

家には、アルクの他に、悪戯もなく母の言うことをよく聞く日向(ひなた)という子がいます。

そのため、母の怒りが分離不安症で問題行動を起こすアルクに向けられてしまい、結果として悪循環を引き起こしているのも事実です。

現在も訓練は続けていますが、分離不安症の改善には非常に長い時間を要します。

皆様には引き続きご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、アルクが少しでも安心して過ごせるようになるため、何卒ご理解とご協力いただけますと幸いです。

サポ子

サポ子アルクは、上記のクロミカルムを使いながら、訓練中です

まとめ

犬の分離不安症は、愛犬と飼い主さん双方にとってつらい問題です。

しかし、適切な知識と根気強い訓練、そして必要に応じて専門家のサポートを得ることで、多くの犬が症状を改善し、安心して一人で過ごせるようになります。

愛犬との絆を深めながら、焦らず、根気強く取り組んでいきましょう。