はじめに

犬は古くから人間と共生してきた動物であり、私たちの生活に喜びと安らぎをもたらしてくれる存在です。

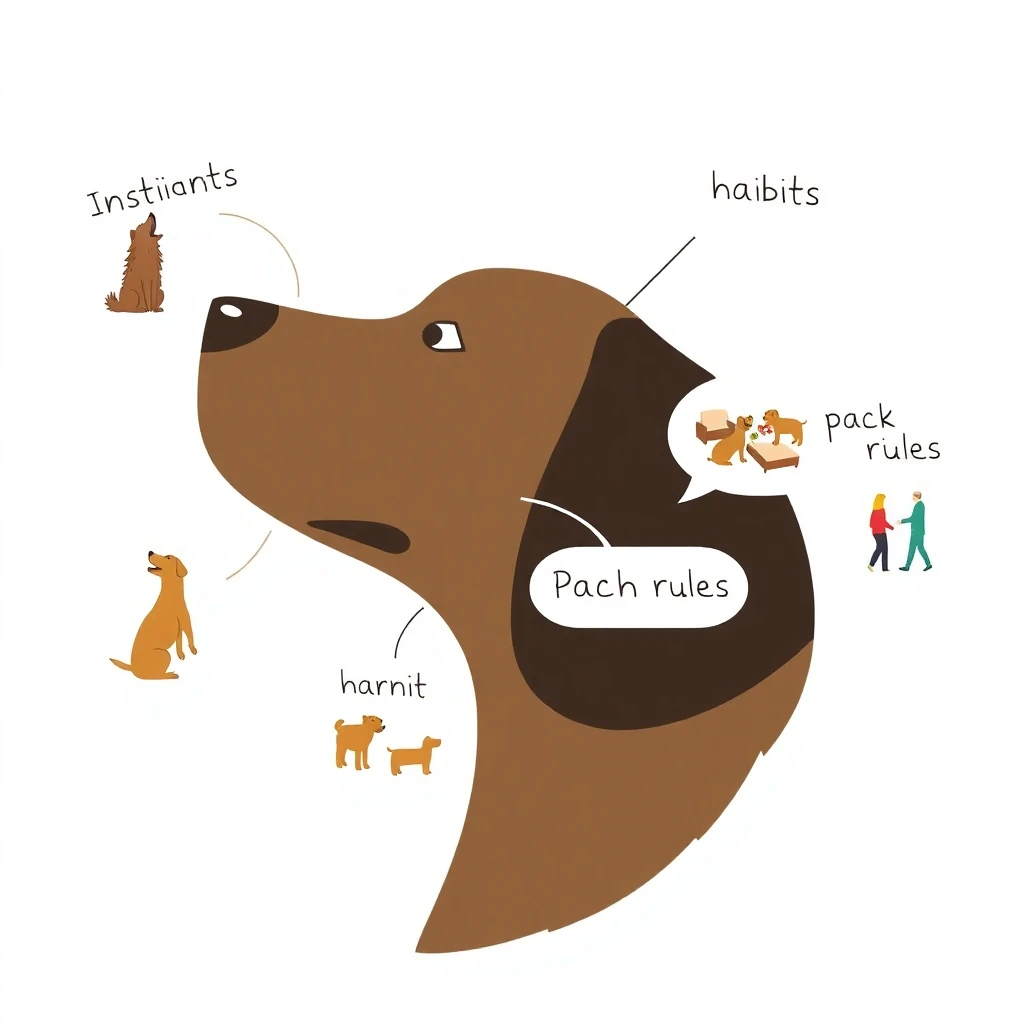

しかし、人と一緒に暮らした歴史が長くても、犬の行動の多くは、彼らが持つ「習性」「本能」「群れのルール」に基づいています。

これらの要素を理解することで、愛犬の行動の真意を知り、より深く絆を築き、問題行動の予防や解決にも繋がります。

犬の習性:学習と環境への適応

社会化期と学習能力

- 子犬期における様々な経験(人、犬、環境音など)がその後の行動に大きく影響すること

- ポジティブな経験の重要性

- 学習能力の高さ(しつけやトレーニングを通じて新しいことを覚える力)

休息と睡眠

- 一日の大半を寝て過ごす(エネルギー温存、情報整理など)

- 安心して眠れる場所の重要性

排泄の習性

- 決まった場所で排泄する習性(トイレトレーニングの基礎)。

- 縄張りを示すマーキング行動。

探索行動と嗅覚

- 優れた嗅覚で世界を認識し、探索することで満足感を得ること。

- 散歩の重要性、ノーズワークなどの遊びの提案。

犬の習性とは?

犬の習性とは、環境や経験によって身につけていく行動のことです。

例えば、トイレの場所を覚えたり、特定の合図で「お座り」をしたりするのは学習による習性です。

子犬の頃に様々なものに触れて慣れる「社会化」も習性形成の重要な時期で、この時期の経験がその後の犬の性格や行動に大きく影響します。

犬は非常に賢く、人間とのコミュニケーションを通じて様々なことを学び、生活に適応していきます。

また、決まった場所で排泄する、特定の時間になるとごはんを要求するなど、ルーティンを覚えるのも習性の一つです。

人はどう対処すれば良い?

犬の習性を理解し、人がどう対処すれば良いかというと、まず一貫性のあるしつけとトレーニングが非常に重要です。

家族全員でルールを共有し、同じ指示で接することで、犬は混乱せずに早く覚えます。

良い行動をしたときは「褒める」ことを徹底し、ポジティブな経験をたくさんさせてあげましょう。

子犬の頃から、人、他の犬、様々な音や場所に慣れさせる社会化を積極的に行い、様々な環境に適応できる犬に育てましょう。

散歩や遊びの中で、犬が自ら考え、探索する機会を与えることで、学習能力や好奇心を刺激し、より豊かな生活を送れるようになります。

犬の本能:生まれ持った行動の根源

捕食本能(狩猟本能)

- 動くものを追いかける、獲物に見立てたおもちゃで遊ぶ、などの行動の根源

- 甘噛みやじゃれつき行動もこの本能と関連する場合があること

- 適切に満たしてあげることの重要性(遊びを通じて)

群れで生きる本能(社会性)

- 単独で行動するよりも群れで行動することに安心感を覚える

- 家族を群れと認識し、その中で自分の役割を見つけようとする

- 分離不安の原因の一つにもなり得ること。

縄張り本能

- 自分のテリトリーを守ろうとする行動(吠える、侵入者を警戒するなど)

- 適度な縄張り意識は正常な行動

母性本能

- メス犬が子育てにおいて見せる行動

- オス犬にも見られる育児行動や、他の子犬の世話をしようとする行動

犬の本能とは?

犬の本能とは、生まれつき備わっている、生きていく上で欠かせない行動のパターンです。

例えば、動くものを追いかける「捕食本能(狩猟本能)」、家族を群れと認識し、その中で安心する「群れで生きる本能」、自分の場所を守ろうとする「縄張り本能」などが挙げられます。

これらは遺伝子に組み込まれた、生命維持のための根源的な行動であり、しつけやトレーニングで完全に消し去ることはできません。

甘噛みや吠える行動も、本能が関係している場合があります。

人はどう対処すれば良い?

犬の本能に対しては、「抑制」ではなく「満たしてあげる」という視点が大切です。

例えば、捕食本能が強い犬には、ボール遊びや引っ張りっこなど、安全な形で追いかけたり獲物に見立てたりできる遊びを取り入れましょう。

群れで生きる本能を満たすためには、家族の一員として積極的にコミュニケーションを取り、安心して過ごせる場所を提供することが重要です。

分離不安などは、群れで生きる本能が過剰に働いてしまうケースもあります。

縄張り本能からくる吠えには、知らない人や物への適切な慣らし方を学ぶことが有効です。

本能的な行動を理解し、犬が健全な形でその欲求を満たせるようサポートすることで、問題行動の予防や軽減に繋がります

犬の群れのルール:社会の中で生きる知恵

リーダーとフォロワー

- 群れの中には必ずリーダーが存在し、秩序が保たれること

- 家庭では人間が安定したリーダーシップを発揮することの重要性

- リーダーシップとは支配ではなく、安心感を与える存在であること

コミュニケーション(ボディランゲージ)

- 吠える、唸るだけでなく、耳の動き、尻尾の動き、体の姿勢、表情など、全身を使った豊かなコミュニケーション

- 犬同士、人間と犬の間でのボディランゲージの読み取り

- カーミングシグナル(ストレスを和らげるための行動)

順位付けと役割

- 群れの中でのそれぞれの役割(見張り役、探索役など)

- 厳密な上下関係だけでなく、状況に応じた役割分担がある

協力と協調性

- 狩りや子育てなど、群れ全体で協力して生活する

犬の群れのルールとは?

犬は本来、群れで生活する動物です。

群れの中にはリーダーがいて、それぞれの役割分担や暗黙のルールが存在し、それによって秩序が保たれています。

人間との生活においても、犬は家族を「群れ」と認識し、その中で自分の立ち位置や役割を見つけようとします。

この群れのルールには、ボディランゲージ(しっぽの動き、耳の向き、体の姿勢など)を使ったコミュニケーションや、リーダーが示す方向に従うといった行動が含まれます。

犬同士で相手の気持ちを読み取る「カーミングシグナル」も、群れの中で円滑に生活するための重要なルールです

人はどう対処すれば良い?

犬の群れのルールを理解し、人がどう対処すれば良いかというと、飼い主が安定した「リーダー」となることが最も重要です。

ここでいうリーダーとは、犬を支配する存在ではなく、犬に安心感と安定を与える存在のことです。

一貫した指示を出し、ブレない態度で接することで、犬は「この人が信頼できるリーダーだ」と認識し、安心して指示に従うようになります。

犬のボディランゲージを学び、犬が何を伝えたいのか、どんな気持ちでいるのかを理解することも大切です。

例えば、あくびや体を掻くなどの「カーミングシグナル」は、犬がストレスを感じているサインかもしれません。

犬のサインを読み取り、適切に対応することで、犬は群れの一員として安心し、人間との信頼関係がより深まります。

愛犬とのより良い関係のために:理解を実践する

一貫したしつけとトレーニング

- 犬が混乱しないように、家族全員でルールを共有し、一貫した態度で接する

- 褒めるしつけの重要性

適切な社会化

- 子犬期だけでなく、成犬になっても様々な環境や人、犬と触れ合う機会を設ける

運動と精神的な刺激

- 毎日適切な運動量を確保し、探索や知的な刺激を与える

安心できる環境づくり

- 犬が落ち着いて過ごせる自分だけのスペース(クレートなど)を用意する

犬のサインを読み取る

- ストレスサインや不安、喜びなど、犬の感情をボディランゲージから読み取り、適切に対応する

相談内容とアドバイスの実例

support of smileでドッグカウンセリングを受けられたお客様の例

まとめ

犬の習性、本能、群れのルールを理解することは、愛犬の行動を深く理解し、彼らがより幸せに、そして人間と円満に共生するための第一歩です。

これらの知識を活かし、愛犬との絆を深め、共に豊かな生活を送りましょう。