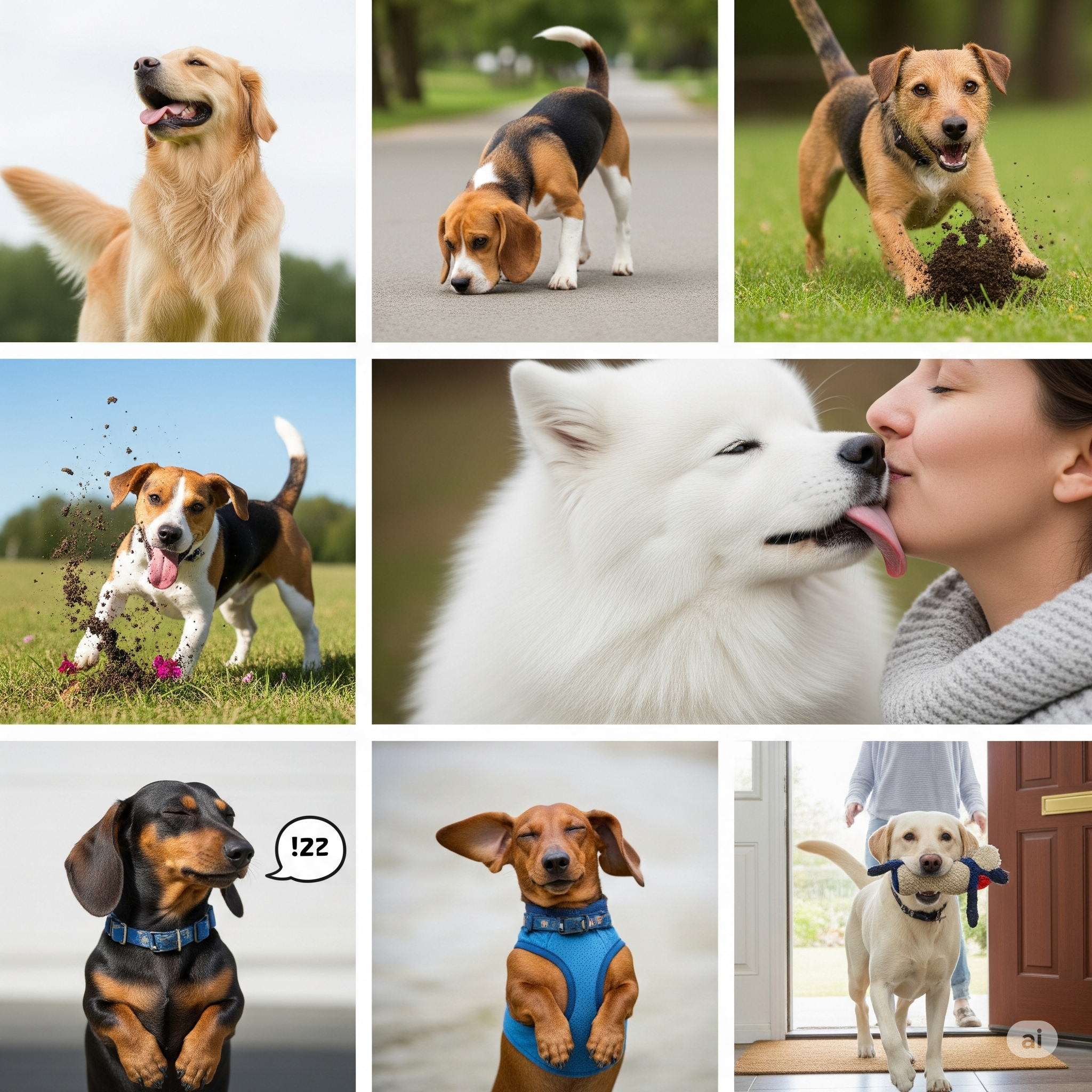

「うちの子、どうしてこんなに動かないんだろう…」

「何度教えても、全然言うことを聞いてくれない…」

愛犬との暮らしの中で、そう感じてため息をついた経験はありませんか?

特に、散歩に行きたがらない、お座りや待てがなかなかできない、新しい遊びに興味を示さないなど、愛犬の「重い腰」に悩んでいる飼い主様は少なくありません。

実は、これは愛犬のわがままや、あなたの教え方が悪いわけではありません。

多くの場合、人間が持つ「なかなか行動しない人の重い腰を優しく動かす心理術」が、犬の世界にも応用できることをご存知でしょうか?

私たちドッグトレーナーは、犬の習性や行動心理学を深く理解し、その知識を活かして愛犬が自ら喜び、行動したくなるようなアプローチを心がけています。

今日は、その秘訣を特別に皆さんにお伝えします。

愛犬の「重い腰」を動かす!心理学に基づいた3つのトレーニング術

愛犬が「なかなか行動しない」と感じる時、それは単にやる気がないのではなく、何かしらの理由があります。

その理由を理解し、犬が「自ら行動したい」と思えるような働きかけをすることが、この「心理術」の核心です。

ポジティブ・リインフォースメントの深化で、行動の喜びを最大限に!

ただおやつをあげるだけではもったいない!

「ポジティブ・リインフォースメント」(Positive Reinforcement:行動の直後に犬にとって好ましい結果(報酬)を与えることで、その行動を増やすこと)は、愛犬の行動を強化する上で最も強力なツールです。

大切なのは、愛犬が「本当に喜ぶ」報酬を見つけること。

「モチベーションアセスメント」(Motivation Assessment:犬が何に最もモチベーションを感じるか(おやつ、遊び、褒め言葉など)を見極める評価方法)を行い、その子だけの“最高の喜び”を見つけ出しましょう。

そして、望ましい行動が起きた「直後」に「即時報酬」(Immediate Reinforcement:望ましい行動が起きた直後に、間を置かずに報酬を与えること)を与えることで、愛犬は「この行動をすれば良いことが起こる!」と明確に理解し、自ら積極的に行動するようになります。

スモールステップで「できた!」の成功体験を積み重ねる

人間が大きな目標に尻込みするのと同じように、犬も一度に多くのことを求められると混乱してしまいます。

そこで活用するのが、「シェイピング」(Shaping:目標とする行動を小さなステップに分解し、それぞれのステップを成功させるたびに報酬を与え、徐々に目標行動に近づけていくトレーニング方法)です。

例えば、「伏せ」を教えるなら、まず「伏せる姿勢に少しでも近づいたら褒める」、次に「完全に伏せたら褒める」といった具合に、細かく段階を分けて成功を積み重ねていきます。

この小さな「できた!」の連続が、愛犬の自信と意欲を育て、最終的には複雑な行動を習得するための「チェイニング」(Chaining:複数の行動(ステップ)を連続して行わせ、一連の行動の鎖(チェーン)として完成させるトレーニング方法)へと繋がります。

環境を最適化し、行動を「優しく促す」魔法

「自分から動いてほしい」と願うなら、犬が自発的に行動しやすい環境を整えることも重要です。

「プロンプティング」(Prompting:犬に特定の行動を促すために、軽いヒントや手がかりを与えること)は、犬が行動を起こすための優しい「きっかけ」を与えます。

例えば、散歩に行きたがらない子には、リードを見せるだけでなく、軽く引っ張って「こっちだよ」と方向を示すような行為です。

そして、愛犬が自力で行動できるようになったら、与えていたヒントを徐々に減らしていく「フェイディング」(Fading:犬が自力で行動できるようになるにつれて、与えていたプロンプト(ヒント)を徐々に減らしていくこと)を忘れずに行いましょう。

さらに、「環境エンリッチメント」(Environmental Enrichment:犬の生活環境を豊かにし、精神的・身体的な刺激を提供することで、犬の幸福度と行動意欲を高めること)を取り入れることで、愛犬はより積極的に、そして主体的に行動するようになります。

あなたの愛犬との関係が劇的に変わる!おすすめポイント

これらの心理学に基づいたトレーニングメソッドは、単に犬を「従わせる」ものではありません。

愛犬の「なぜ行動しないのか」という根本的な部分に寄り添い、犬が本来持っている学習能力と意欲を最大限に引き出すことを目的としています。

これにより、愛犬は自信を持ち、新しいことに挑戦する喜びを覚え、飼い主様とのコミュニケーションも飛躍的に向上します。

「犬のしつけ」が、一方的な指示ではなく、お互いを理解し合う「楽しい時間」へと変化していくでしょう。

問題行動の根本解決にも繋がり、愛犬がより幸せに、そして健やかに暮らせるようになります。

今日から、愛犬とのコミュニケーションに「心理学」の視点を取り入れてみませんか?

きっと、あなたの愛犬が今まで見せたことのない、生き生きとした表情を見せてくれるはずです。