怒りのメカニズムを理解する

怒りは多くの人が日常生活で経験する感情の一つです。

人間の本能的な反応であり、自己防衛や状況の改善を促す役割も持ちます。

理由は、怒りが不公平や不正に対する自然な反応だからです。

例えば、誰かが自分や大切な人に対して不当な扱いを受けたとき、怒りはその状況を改善しようとする心理的なきっかけになります。

ただし、怒りが過剰になると、周囲との人間関係を悪化させたり、自身の心の平和を壊したりすることもあるため、適切な理解とコントロールが必要です。

怒りとは何か?その定義と役割

まず、怒りとは何かを理解することが大切です。

怒りは感情の一つであり、ストレスや不満が高まったときに生じる反応です。

これは、危険や不公平を察知したときに、自己や仲間を守るための自然な警報システムだとも言えます。

怒りが引き起こす役割についてですが、これをエネルギー源として行動を促す役割もあります。

例えば、怒りによって問題を解決しようと意識が高まることもあります。

一方で、怒りが長く続くとストレスや身体的な不調も招くため、バランスが必要です。

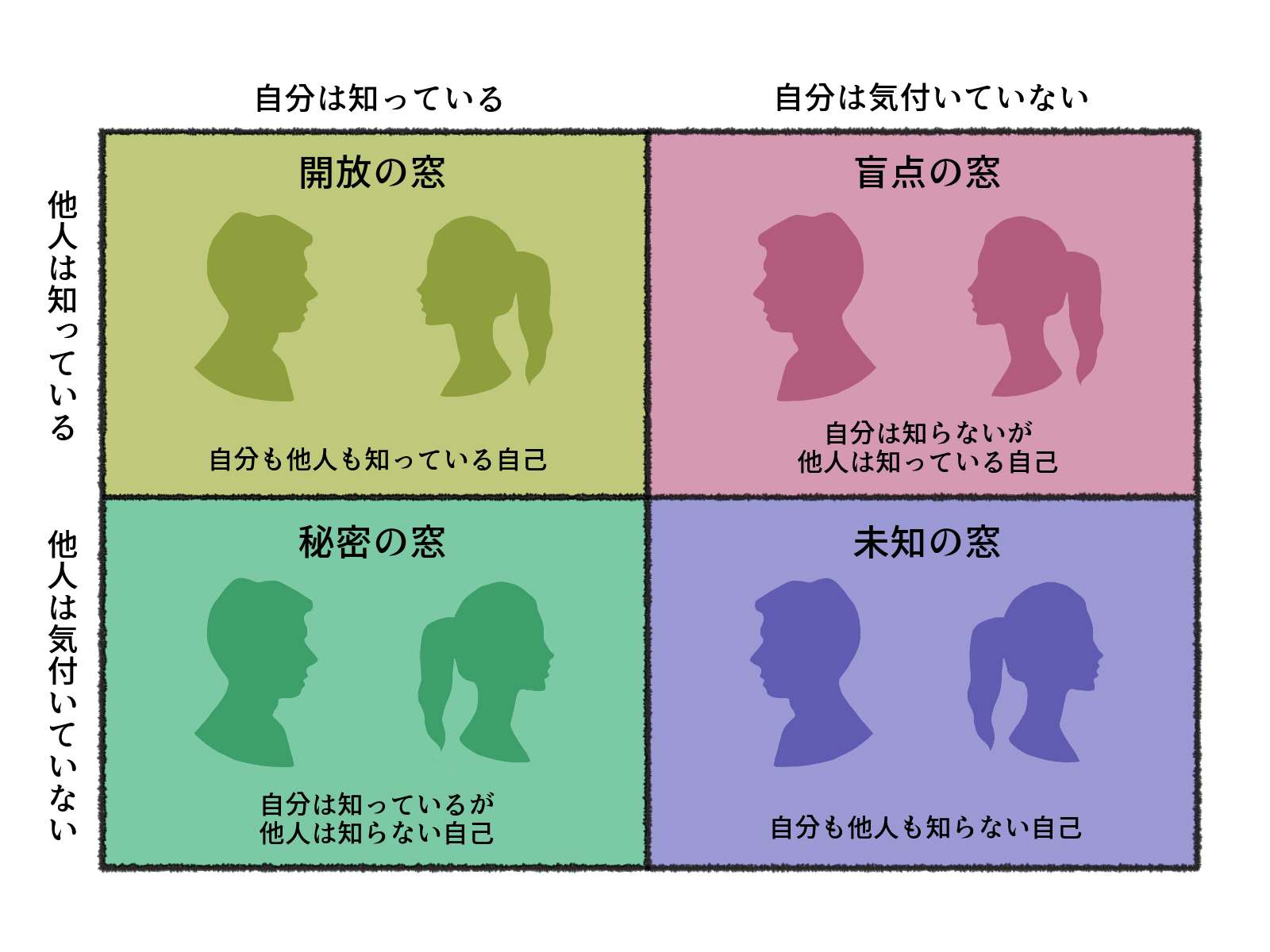

人間の脳における怒りのプロセス

人間の脳は、危険や脅威を察知すると、まず扁桃体という部分が働き、怒りや恐怖を引き起こします。

これは生存のための警戒反応であり、瞬時に行動するきっかけとなります。

その後、前頭葉が働き、状況を冷静に判断し、適切な対応を促す役割を担います。

しかし、一度怒りの感情が高まると、前頭葉の働きが一時的に鈍くなり、理性的な判断が難しくなることもあります。

怒りの感情が引き起こす生理的反応

怒りの感情が身体に与える生理的反応も重要です。

例えば、心拍数の上昇や血圧の上昇、呼吸の速まりなどが起こります。

これらの変化は、戦うか逃げるかの反応を助けるためのものであり、一時的には役立ちますが、長時間持続すると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

したがって、怒りのメカニズムを理解することは、自分の感情をうまくコントロールし、心の平和を保つことにつながるでしょう。

言わないと気が済まない人の特徴

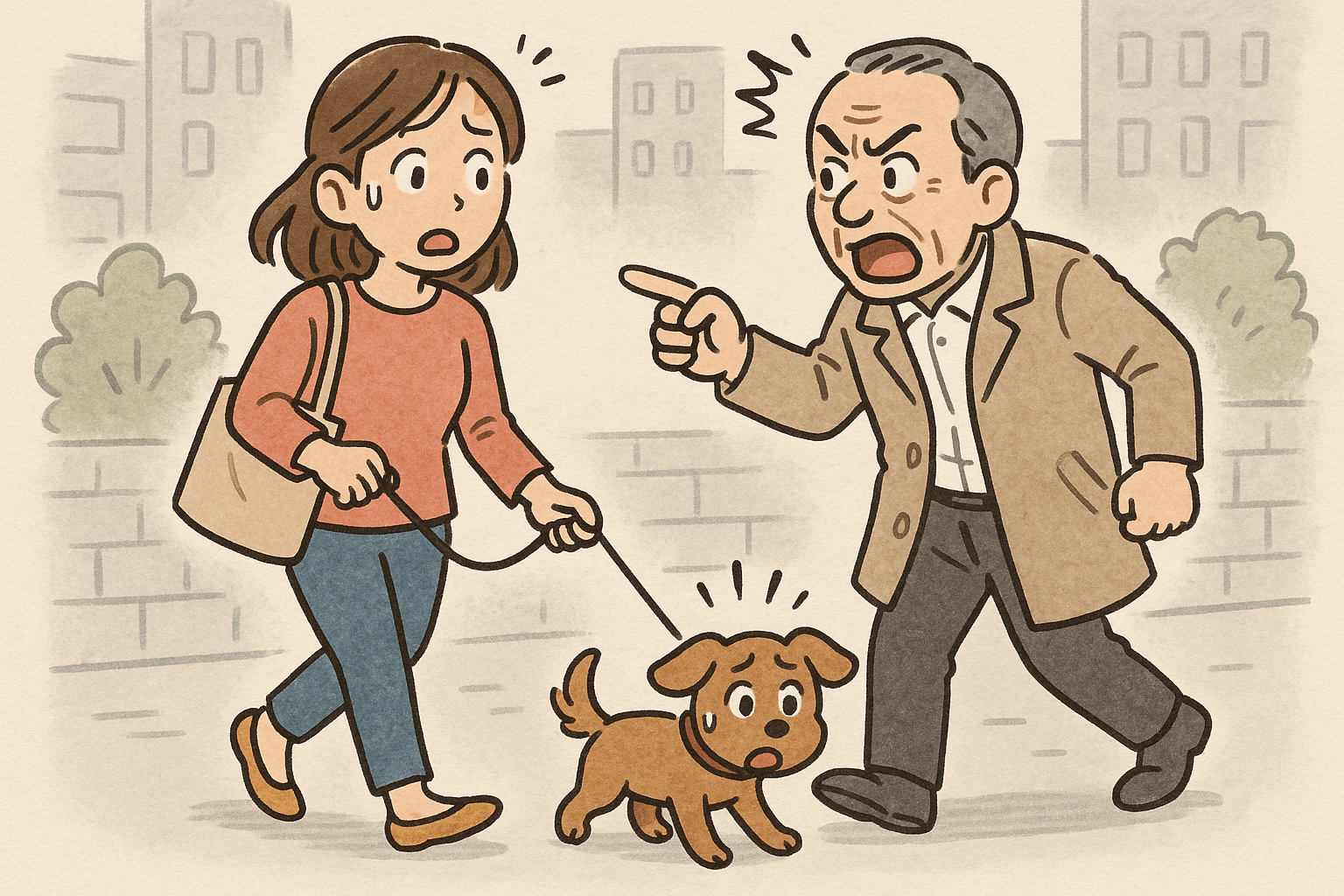

「言わないと気が済まない人」は、感情表現が強く、自己主張をはっきりと行う傾向があります。

その背景には、感情を内にため込むことが苦手で、気持ちを伝えることに安心感を覚える心理が関係しています。

彼らを突き動かす根本的な要因は、自分の思いを伝えることで気持ちがスッキリし、自己の存在を確かめたい欲求です。

何が彼らをそうさせるのか?

理由は、その特性が育った環境や性格によるものです。

例えば、幼少期に自分の感情を押し殺すことを強いられた人は、大人になっても「言いたいことを伝えることでしか気持ちを解放できない」と感じることがあります。

また、自己肯定感が低い場合も、自分の意見や感情を表現することで他者からの承認を求める傾向が強まることは一般的です。

絶対に伝えたいことがある場合、こうした人は遠慮せずに意見をはっきり言います。

たとえば、職場の会議で、自分のアイデアに対して率直に意見を述べたり、友人との会話の中で気になった点を遠慮なく指摘したりします。

このように、言葉に出して気持ちを伝えることが、彼らにとってのストレス解消や自己表現の一つの手段です。

しかし、こうしたタイプの人がすべて良いわけではありません。

時に、感情が爆発しやすかったり、周囲に対して無意識に攻撃的な印象を与えたりすることもあります。

さらに、周囲の人が彼らの意見や感情を聞き取りづらくなることもあります。

言葉にしないことで生じる影響

言わないことで生じる影響も見逃せません。

何も言わずに我慢してしまうと、心の奥底にストレスや不満がたまりやすくなります。

長期的に、無意識に体調不良や精神的な負担に繋がる可能性もあります。

遠慮せずに自分の気持ちを伝えることは、誤解を避け、より良い人間関係を築く助けになるのです。

コミュニケーションスタイルと怒りの関係

コミュニケーションスタイルと怒りの関係も深く関わっています。

言わないことを選ぶ人は、言葉に出せないフラストレーションや不満がたまると、一気に感情が爆発しやすくなります。

逆に、きちんと感情や意見を伝えられる人は、怒りをうまくコントロールしやすい傾向があります。

自分の感情を適切に表現できるようになることは、怒りのコントロールだけでなく、人間関係の安定にも大いに役立つのです。

まとめると、「言わないと気が済まない人」は、自分の感情や意見を伝えることで心の安定を得ようとしています。

彼らの特徴的なコミュニケーションスタイルは、自己表現の欲求と密接に結びついていますが、その反面、誤解や人間関係のトラブルにつながることもあります。

怒りと反対意見の関係性

怒りと反対意見の関係性を理解し、適切に対処することは、円滑な人間関係の構築にとって重要です。

まず、反対意見を受け入れられない心理について考えてみましょう。

理由は、自己防衛本能が働き、自分の意見や存在を守るために怒りを感じるのです。

反対意見を受け入れられない心理

絶対に避けたいのは、自分の意見と反対意見が衝突した瞬間に、相手の考えを徹底的に否定してしまうことです。

特に、自分にとって重要な価値観が脅かされると、その怒りが増幅されるのです。

怒りが反対意見に対する反応をどう変えるか

怒りが反対意見に対する反応をどう変えるかについて説明します。

結論は、怒りを感じると、冷静な判断力が低下し、攻撃的な言動に走りやすくなるということです。

理由は、怒りの感情は脳の扁桃体を活性化させ、理性的な思考を妨げるからです。

具体例としては、反対意見に対して「馬鹿にしているのか」「正しいわけがない」と攻撃的な言葉が出てしまうケースがあります。

この状態は、多くの人にとって悪循環を生み出します。

怒りに任せて反論することで、相手との関係はさらに悪化し、誤解や対立が深まるケースが少なくありません。

反対意見を理解することで得られるメリット

多様な意見を受け入れることで、自分の視野が広がり、新たな気づきを得られることです。

理由は、自分と異なる考えに触れることで、偏った思考を修正したり、より深い理解を得たりできるからです。

例えば、絶対に避けたいのは、単に「反対意見を認める」とは違います。

反対意見を理解しようと努めることで、相手の立場や背景を知ることが可能となり、対話がより円滑になります。

反論を避けるのではなく、相手の意見に耳を傾ける姿勢を持つことが大事です。

このような心理的なメリットは、人間関係だけでなく、自分自身の成長にもつながります。

怒りを抑制し、多様な意見に対してオープンな態度を持つ習慣を身につけることで、平和な心境を手に入れることができるでしょう。

怒りの管理方法

怒りを適切に管理することは、心の平和を保つために非常に重要です。

特に、怒りを冷静に受け止めるテクニックや、自己表現の方法を身につけることで、感情をコントロールしやすくなります。

それでは、具体的な方法について詳しく解説します。

怒りを冷静に受け止めるテクニック

怒りを冷静に受け止めるためには、自分の感情と向き合う時間を持つことが効果的です。

一呼吸置くことも最も基本的なテクニックです。

例えば、何かに腹を立てたときに、少し深呼吸をしてみるだけで、感情を落ち着かせることができます。

怒りを感じたら、「一旦、深呼吸を3回行う」などのルールを決めておく方法が有効です。

これにより、一瞬の感情の高まりを抑え、冷静に状況を見極めることが可能になります。

言いたいことを上手に表現する方法

言いたいことを上手に表現する方法については、自分の感情と事実を明確に伝えることです。

自己表現が曖昧だと誤解を生み、関係性が悪化する場合が多いためです。

例えば、絶対的な攻撃や感情的な言葉を避け、自分の気持ちを伝えるときは、「私はこう感じている」や「こうしてほしい」などの具体的な表現を使います。

こうした工夫により、相手も防御的にならず、話し合いがスムーズに進むことが多いです。

他者との効果的な対話のためのスキル

対話の土台は理解と信頼にありますから、相手の話をよく聞き、まずは共感を示すことです。

例えば、相手の意見に耳を傾け、「なるほど、その気持ちは理解できる」といった共感の言葉を使うと、相手も心を開きやすくなります。

具体例として、意見が対立したときに、「あなたの意見も一理ある」と認めつつ、自分の考えを伝える、「私はこう感じている」といったコミュニケーションです。

反論を避けるためには、批判的な言葉を控え、お互いの意見を尊重する姿勢を持つことが大切です。

これらのテクニックは、練習を重ねるほど効果が高まります。

怒りを適切にコントロールできるようになると、感情の爆発を防ぎ、より良い人間関係を築くことが可能です。

どの方法も、すぐに完璧にできるわけではありませんが、続けることで少しずつ自然に身についてきます。

まとめ

なぜ怒りを感じるのか?

怒りは人間が正常に感じる感情のひとつで、私たちが自分や大切なものを守ろうとする本能の表れです。

例えば、誰かに傷つけられたと感じたときや、期待外れの結果に直面したとき、自然と怒りが湧き上がることがあります。

また、自分の価値観やルールに反する行動に対しても、怒りは生じやすいです。

こうした感情は、自分の安全やプライドを保つために働いているとも言えます。

ただし、過剰な怒りや長引く怒りは、心のバランスを崩す原因になります。

だからこそ、自分がなぜ怒りを感じるのかを理解することが、感情のコントロールに役立ちます。

怒りを抑える方法は?

怒りを抑えるには冷静さを持ち、感情をコントロールするステップを踏むことが重要です。

怒りが制御できなくなると、冷静な判断や適切な対応ができなくなります。

深呼吸を数回行い、感情を一旦落ち着かせることが効果的です。

また、怒りを感じたときは、その場ですぐに行動せず、自分の気持ちを紙に書き出す方法も有効です。

こうすることで、感情を客観的に見つめ直すことができます。

怒りの感情を抑えることは簡単ではないと感じる人もいるでしょうが、日常的にこれらの習慣を身につけることで少しずつコントロールできるようになります。

反対意見を持つ友人とどう向き合う?

反対意見を持つ友人と適切に向き合うには、まず相手の意見に耳を傾け、理解しようと努力する姿勢が必要です。

相手の考えを否定したり無視したりすると、対立や怒りが生じやすくなるからです。

例えば、友人が自分と違った意見を持っているときは、「どうしてそう考えるのか」を尋ねたり、自分の意見も丁寧に伝えたりすることが重要です。

実際には、意見の違いを理解し合うことで、新しい発見や共通点を見つけることもあります。

こうしたコミュニケーションは、関係性を深めるとともに、感情のコントロールにもつながります。

感情的になってしまうと逆効果ですから、冷静に話し合うことを心がけましょう。

怒りの感情は避けられないものですが、その対処方法を知ることで、心の平和を保つことができるといえます。

怒りを適切に理解し、コントロールする技術を身につければ、対人関係も円滑になり、ストレスも減るからです。

感情を抑える呼吸法や、相手の意見を理解しようとする姿勢などを取り入れてみましょう。

何よりも大切なのは、怒りの背後にある自分自身の心の動きを理解し、その感情と向き合うことです。

そうすることで、反応をコントロールし、より良い人間関係を築くことができるでしょう。

怒りを感じたときも、自分を責めるのではなく、理解と対処の方法を知ることが、穏やかな毎日を送る第一歩です。

ただし、上記はあくまで普通の精神状態である人が前提となり、以下のような例外もあります。